【業務改善】経営の改善ポイントに気付きましょう!

中小企業診断士 吉村 守

経営の改善ポイント~価格転嫁交渉とセグメント別利益率分析~

価格高騰など激しい外部環境変化の中で、中小企業は「顧客からのコストダウン要求に応える」といった従来の「守りの努力」だけではなく、戦略立案、価格転嫁交渉、新規顧客開拓、構造変革といった「攻めの努力」が必要になって来ています。

今後は、原価計算をベースに「過去に比べて、どのコストが上がって、いくら価格転嫁必要か?」や自社のどの*セグメント(製品、顧客、事業)が利益に貢献し、セグメントが損失を生んでいるか?といったことを的確に把握(見える化)し、改善に向けた戦略立案と改善・改革を実行していく必要があります。

*セグメントとは、全体を何らかの条件で分割した際のそれぞれの固まりのこと

「価格転嫁交渉」と「セグメント利益率分析」の改善事例

過去に支援したある企業(仮にX社とします)の改善事例を説明します。私は、協会の先輩から改善を行う前に「セグメント別利益率分析」で自社の損益構造を分解・分析することの大切さを教えて頂きました。

X社は、A事業、B事業、C事業という3つの事業を営んでいました。各事業の売上高は分かっていたので、社長にコスト(原価及び販管費)の事業毎の比率を大まかに分解して頂きました。

このようにすると事業毎の損益構造が分かって来ます。当時は、中小企業基盤整備機構から提供されている「儲かる経営キヅク君」といった便利な分析ツールがなかったので、エクセルで分析を行っていたのですが、当時行った分析を「儲かる経営キヅク君」を使って分析する方法に置き換えて説明します。

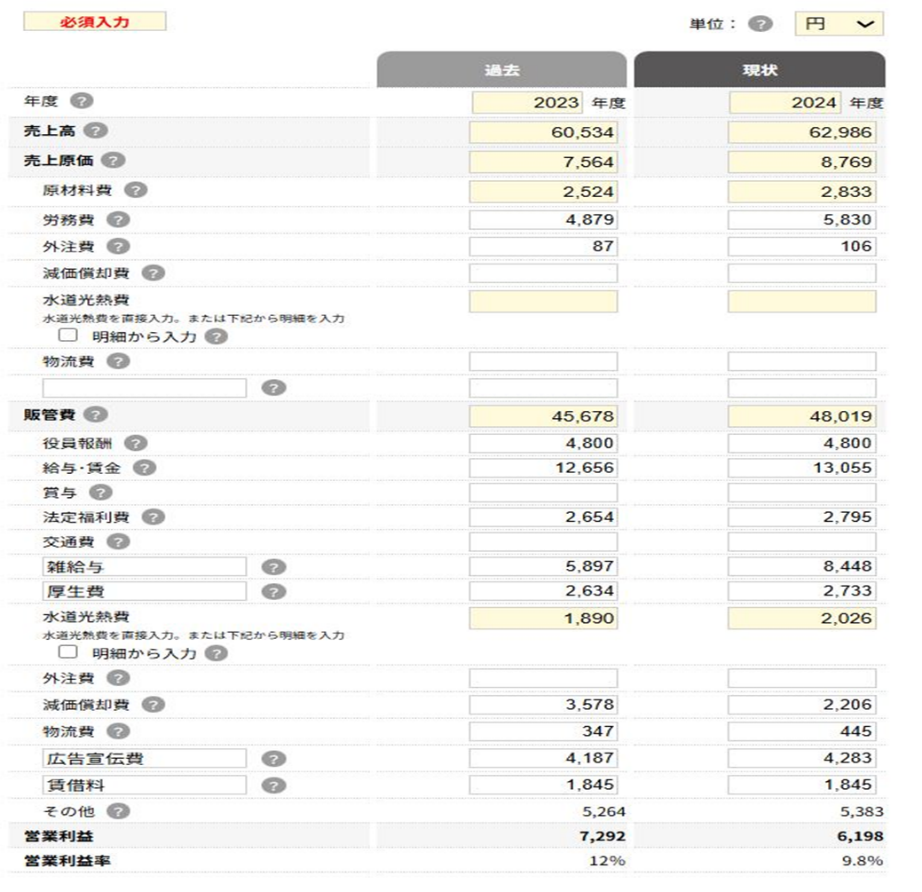

(1)2期分の決算書を使って、図①の様に売上、コストを入力します。

図①(2期分の損益データを入力)

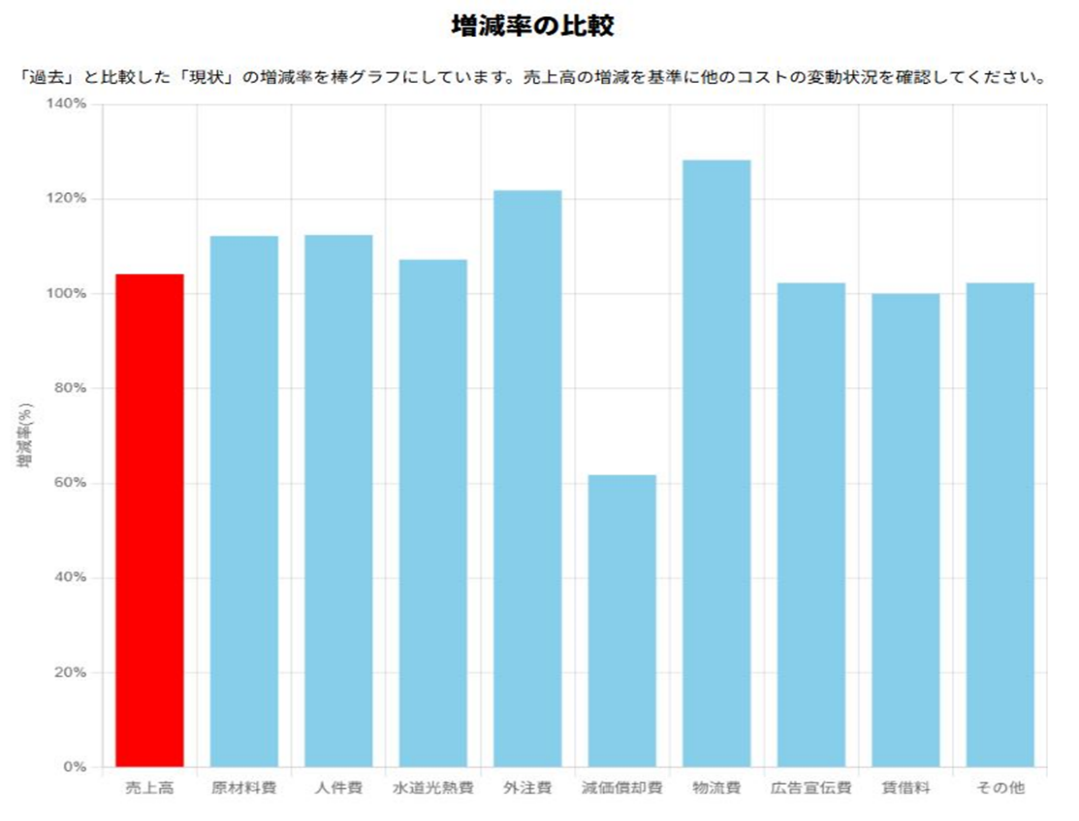

(2)入力結果は図②の様に、前期に比べて今期の売上、コストの増減率で表現されます。

図②(過去に比べて現在の売上、コストの増減率が分かる)

(3)赤が売上、水色が各コストの増減率を示しており、赤より高い増加率を示しているコストの価格転嫁交渉を検討対象になります。

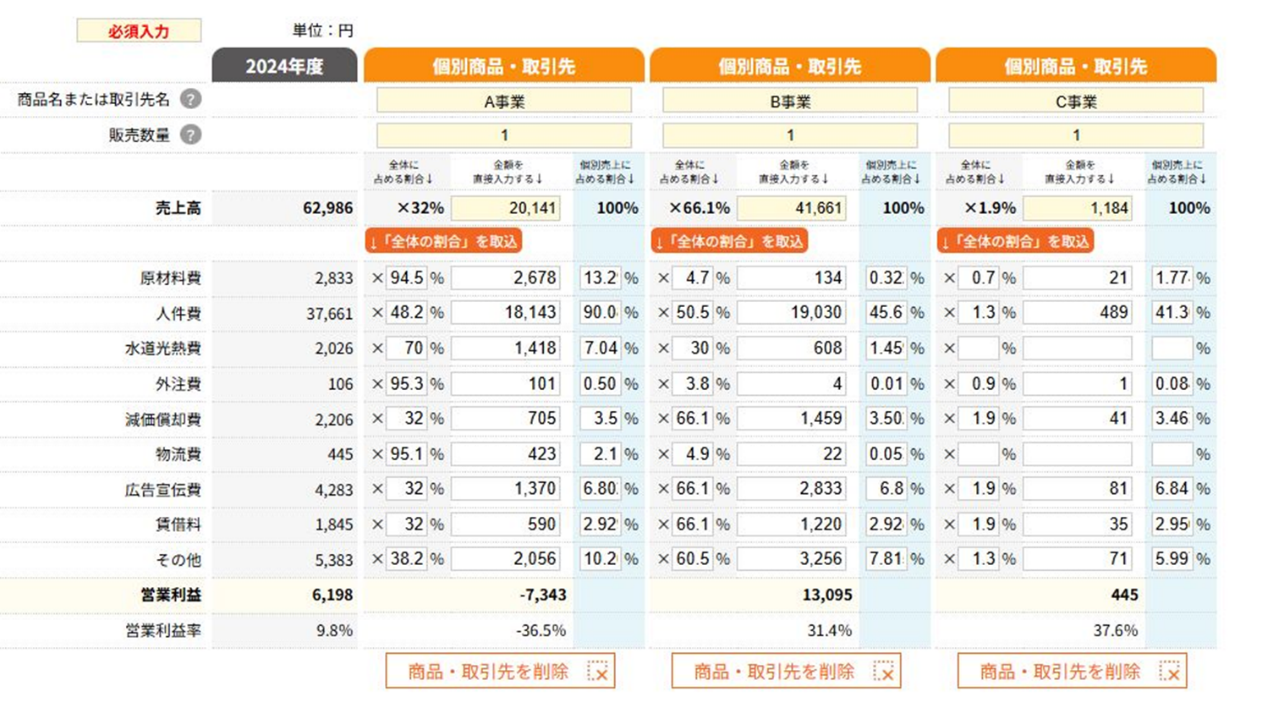

(4)次に、図③の様にコストの各事業への割り付けを行います。日頃からコストの事業毎管理が行えている企業はそのデータを使えば良いのですが、社長さんに割付けて頂いても損益構造の概観は分かると思います。

図③(事業毎の売上高とコストを入力)

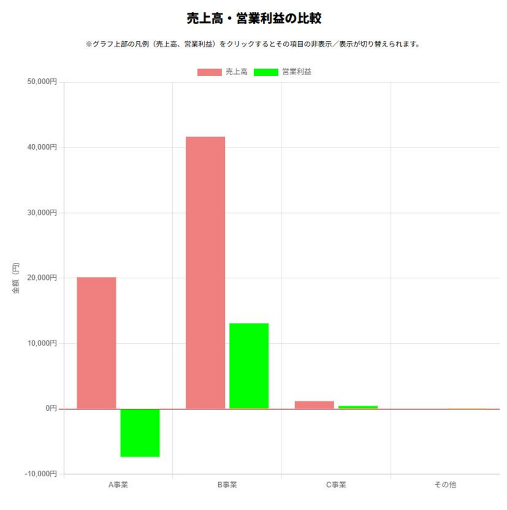

(5)図④は、事業毎の売上と利益です。A事業は損失が大きく、B事業で利益を得ていることが分かります。

図④(事業毎の売上高と利益(損失)の現状が分かる

当時は、この分析結果から、次のような戦略を立てその後戦略に沿った改善を行っていきました。

● B事業が当社の強みであり、人材を補強して更に売上・利益を伸ばす。

● A事業は損失を生んでいるが、B事業を支える事業であり、辞めることはせず、損失を抑える(材料を新品からリサイクル品に換えるなど)改善を行う。

X社はその後戦略実行の成果が現れていきました。

まとめ

ツールの名前通り、事業構造を分解して見える化し改善ポイントに気付くことが改善の第1歩です。

このツールでは、(戦略の)改善を行った場合の数値シミュレーションも可能です。

このような改善の伴走支援を行っていきますので、よろしくお願いいたします。

コラム作成者の紹介

吉村 守

専門家の詳細やご紹介は、下記から群馬県中小企業診断士協会までお気軽にお問合せ下さい。