【業務改善】業務改善と5S活動の関係

中小企業診断士 大塲 健生

業務改善と5S活動の関係 ~バイヤー経験で見えた現場の法則~

診断士として、また前職の企業時代にバイヤー(購買管理)部門で協力会社への改善支援も含め、中小企業の業務改善に約20年間携わってきました。その経験をもとに、「業務改善」と「5S活動」の関係を紹介します。

業務改善の定義と目的

「業務改善」を国語辞典で調べたところ見出し語になっておらず、自分なりに定義と目的を設定しました。

業務改善の定義:

・「今よりもっと良く」を目指し、全員で知恵を出し合い工夫し実践し続ける活動

・参画者が「自分たちのために、自分たちで決めて、自らが動き成長していく」活動

・参画者のボランティア(無給・業務時間外活動)ではなく「仕事」として行う活動

業務改善の目的:

・働く職場の環境整備

安全で危険がなく、快適、清潔きれい、健康的、無駄なものをなくし、効率的に働ける職場環境の実現

・働く人の満足度(ES)の向上

このような職場で働くことで仕事に没頭でき、従業員満足度(ES)が高まる

・顧客満足度(CS)向上による成長

その結果、顧客を驚かせ、感動させるような仕事が出来て顧客満足度(CS)が高まる

CS向上により社会貢献度と地域の評判が上がる

業務改善と5S活動の関係

私は機械メーカーに在籍中、特に退職までの14年間はバイヤーの責任者として250社を超える協力会社や新規取引先候補と向き合い、多くの現場(工場や事務所)を訪問してきました。

バイヤーが取引先を評価する際に重視するのは「現場確認」です。現場に足を踏み入れた瞬間、『きれい度』で実力を見抜きます。

例えば、新規取引先評価では、「きれいな現場」なら安全・品質・生産性・技術力・従業員の立ち姿が良く、取引したいと思い、「汚い、雑然とした工場」なら取引困難と瞬時判断します。

この現実が業務改善の急所を物語ります。「きれいな職場=継続的な業務改善実践の証」であり、これは「5S活動」で実現できる成果です。正に業務改善の定義と目的は5S活動のそれと一致します。

なぜ5S活動が定着し継続できないのか、そして成功の秘訣

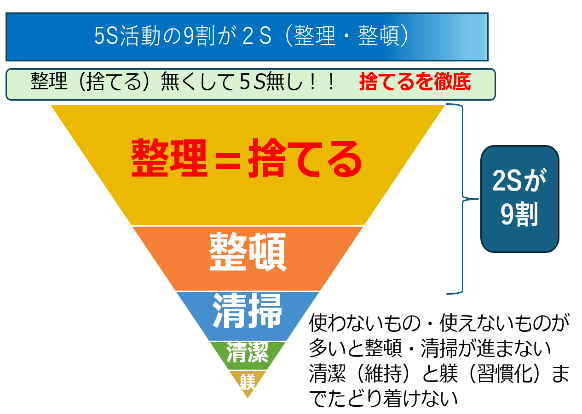

5Sは、整理・整頓・清潔・清掃・躾の頭文字を取ったものです。5S活動は業務改善の根本となるため継続が必須ですが、多くの取組が頓挫する現実があります。

①経営者が仕事の一つとして5S活動を指揮する。

休み時間や勤務時間の前後や休日に無給の活動(ボランティア)で、バイヤーに「この会社と取引をしたい」と言わせるなんてあり得ません。仕事として取り組むからこそ、そう言わせることができるのです。

②整理を徹底し「もったいない」と戦う。

整理とは捨てること。整理の研修では、8~9割が要らないものになります。経営者は絶対に『もったいない』と言わない覚悟が必要です。

要らないものが有るうちは整頓も進みません。

③5Sの目的を最初に皆に伝える。自分達の為に働く環境を改善する。安全な職場で働ければ、社員の家族も安心して会社に送り出せます。私は、先ず休憩室や社員の居場所の5Sから始め、成果を通じて目的を実感できる指導を心掛けています。

最後に・・

今、日本経済は停滞の真っ只中。

中小企業の元気がなければ、日本全体が沈んでしまいます。

でも、現場には必ず“宝”が眠っています。これを掘り起こすのが「業務改善」です。

「自分たちの職場を創る」5Sに挑戦し、現場に眠っている“宝”を一緒に掘り起こしませんか?

コラム作成者の紹介

大場 健生

専門家の詳細やご紹介は、下記から群馬県中小企業診断士協会までお気軽にお問合せ下さい。